輪島塗(わじまぬり)の特徴と魅力とは?未来へ受け継ぎたい超絶技巧の作品もご紹介

日本の三大漆器産地としても有名な、石川県の「輪島塗(わじまぬり)」。

独自の技法による丁寧な“塗り”や、伝統的な加飾の美しさが人気の輪島塗ですが、名前は聞いたことがあっても、どういう歴史や特徴があるのかあまりよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また輪島塗は、2024年に発生した能登半島地震および豪雨災害により被災したことが、記憶に新しいという方もいらっしゃるかもしれません。

こちらではそんな輪島塗について、特徴や歴史、輪島塗の持つ魅力についてお伝えいたします。

この記事でわかること

- ・輪島塗とは?

- ・輪島塗の歴史

- ・輪島塗の魅力

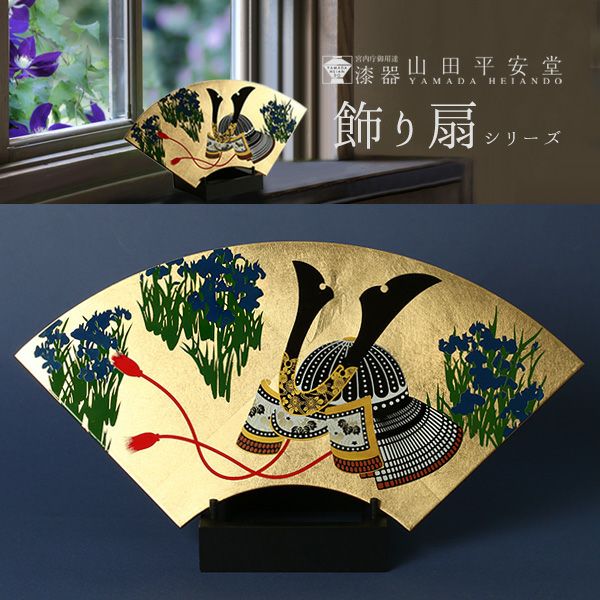

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

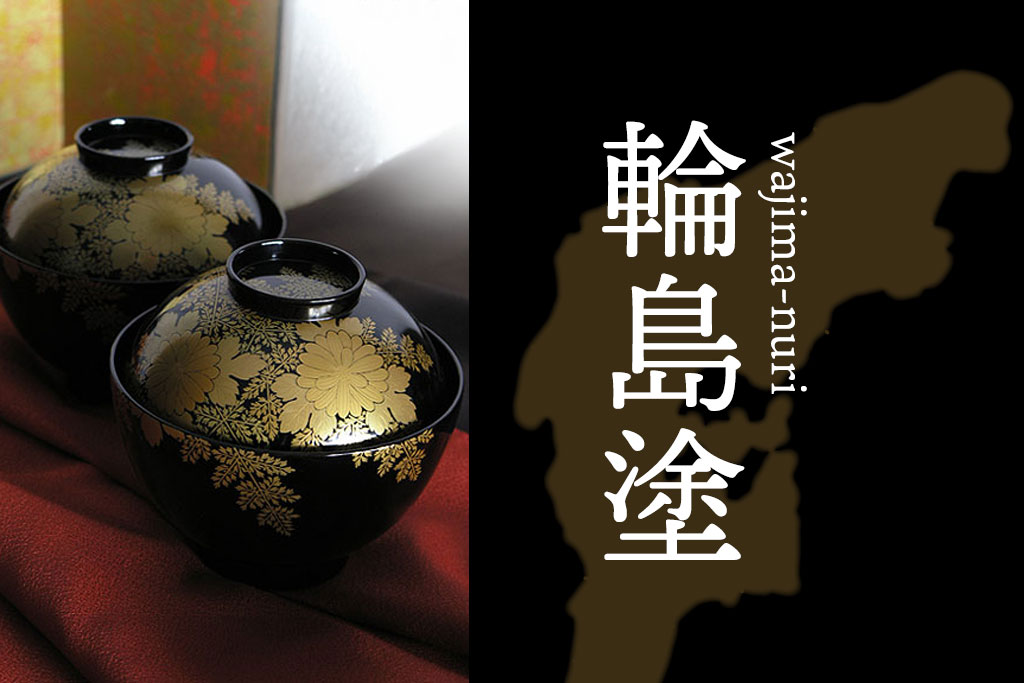

輪島塗とは?

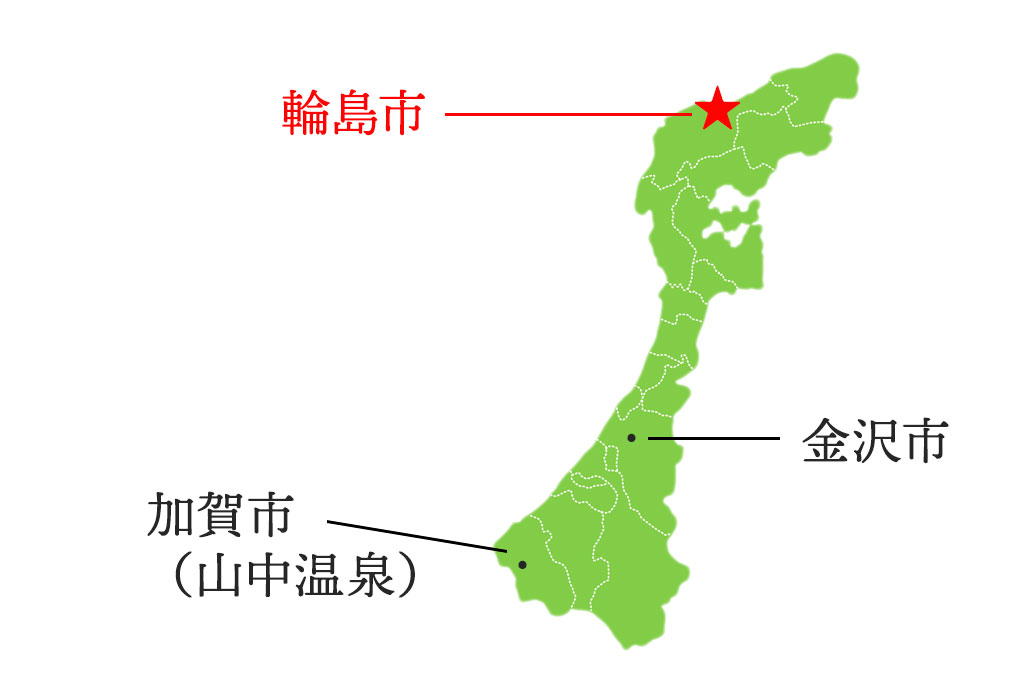

「輪島塗(わじまぬり)」は、石川県輪島市を中心に生産されている漆器のこと。

同じく石川県の加賀市で作られている山中漆器や、金沢市の金沢漆器と並んで、日本で特に有名な漆器のひとつです。

輪島塗の持つ大きな特徴のひとつには、地の粉(じのこ)と呼ばれる、輪島周辺で採れる珪藻土を漆と混ぜた下地を塗り重ねることで、耐久性を高めていることが挙げられます。

さらに木地を補強するために布を下地に貼ったり、幾重にも漆を塗り重ねたりと、ひとつの器を仕上げるまでにおよそ120もの工程を経て生み出される輪島塗は、時代を超えて生活を豊かにしてくれる工芸品として多くの人々に愛されてまいりました。

また、蒔絵(まきえ)や沈金(ちんきん)といった技法を用いた加飾にも定評があり、見た目にも美しい芸術作品としても国内外で高く評価されています。

輪島塗の歴史

漆工芸の歴史は古く、日本では約12,000年前・縄文時代のころから漆が活用されていたことが分かっています。

当時から漆は食器の耐久性を高めたり、装身具に色を付けたりするものとして人々の暮らしに役立てられていたようです。

~平安時代|能登半島で漆器が作られはじめる

輪島と漆の関係がいつ始まったのかは定かではありませんが、遅くとも平安時代にはこの辺りで広く漆器が用いられていたと考えられています。

輪島市にある釜屋谷B遺跡からは、平安時代の漆塗の大皿が見つかっており、また同じく能登半島にある石川県七尾市三引遺跡からは、約6,800年前のものとされる漆塗の櫛(くし)が出土されています。

室町時代|初めての輪島塗が登場する

輪島塗の起源には諸説ありますが、現存する最古の輪島塗は、室町時代に作られた神社の本殿内陣の朱塗扉と言われています。

輪島市内中心部にある重蔵神社は、永仁4年(1296年)に本殿が建立されたのち、約100年後の応永4年(1397年)に扉に漆塗が施されたそうです。

重蔵神社の本殿は明治43年(1910年)の火災で焼失してしまいましたが、この扉は残り、翌年再建された本殿に再び使われています。

江戸時代|輪島塗が全国に知られるようになる

現在知られている「輪島塗」としての漆器が、全国でも知られるようになったのは江戸時代になってから。

輪島塗の大きな特徴のひとつである、「地の粉」を混ぜて作る下地や、布を用いて木地を補強したり、幾重にも丁寧に塗りを重ねたりといった技法が確立。

その丈夫さと美しさで全国的に人気を博するようになりました。

また江戸時代後期には、輪島塗の下地の厚さを活かした「沈金(ちんきん)」という加飾が取り入れられ、丈夫なだけでなく華やかな漆器が数多く生み出されました。

明治・大正|海外でも高い評価を受ける

明治時代になると、さらに「蒔絵(まきえ)」を施した華やかな漆器が多く作られるようになり、芸術性が高い漆器としての輪島塗の地位が築かれるようになります。

ヨーロッパで開かれた万博でも高い評価を受け、海外でも高値で取引されるようになりました。

昭和・平成|1977年には「重要無形文化財」に

昭和に入ると、高級漆器としての輪島塗のイメージは不動のものとなります。

輪島塗は昭和50年(1975年)に国の「伝統工芸品」に、また昭和52年(1977年)には「重要無形文化財」として指定されました。

しかしながら西洋化やライフスタイルの変化を受け、平成に入ると輪島塗の生産量は年々落ち込むようになり、平成30年には生産量が最盛期の約20%ほどにまで減少してしまいます。

令和|2024年の震災で甚大な被害を受ける

令和6年(2024年)1月1日、能登半島地震が発生し、最大震度7の揺れが輪島を襲いました。

また同年の9月21日には、豪雨災害が発生し、2度にわたる災害により輪島塗に関わる多くの工房や事業所・店舗などが大きな被害を受けました。

現在、輪島漆器商工業協同組合を中心に義援金を受け付けたり、輪島塗を未来へ伝えていくための取り組みが行われていますが、未だ避難生活を余儀なくされている方いらっしゃるなど、予断を許さない状況が続いています。

山田平安堂では、今回の震災で被災された職人さんや現地の方々を応援したいという想いから、輪島地方応援プロジェクトとして特設ページを立ち上げております。特設ページはこちらからご覧ください。

輪島塗の魅力

現代においても私たちが手にすることができる伝統工芸品・輪島塗。

その魅力は、見る人によってさまざまと存じますが、なかでもよく言われるものには以下のようなものがございます。

時を超える器としての価値

輪島塗の魅力のひとつには、時を超えてなお美しいといったものがあげられるのではないでしょうか。

丁寧な下地作りや塗りによって耐久性を高めているということはもちろんですが、漆器は天然の材料を用いているため、元来、時を経ることで木地が乾燥したり変形したりするといった難しさもございます。

そのためお椀をひとつ作る際にも、その木地選びからろくろでの挽き方、乾燥させる長さなど、あらゆる面で長い経験と鍛錬に裏付けられた高い技術が必要とされます。

近代的なものづくりの中ではなかなか味わえない、長い時間をかけてしか生み出せない価値を見出させてくれるのも、輪島塗ならではの魅力です。

多くの職人の手で紡がれる美

輪島塗は江戸時代に全国で人気が高まったため、需要に供給を合わせるため職人を分業化して効率化を図ったという経緯を持っています。

そのためひとつの作品は、木地を挽くことを専門にする「木地師」から下地を施す職人、中塗りをする職人、研ぎをする職人、上塗りをする職人、そして蒔絵をする職人、など、多くの職人の手を渡ることで完成します。

輪島塗が数ある漆器の中でも特に「堅牢で優美」と評価されるようになった理由としては、分業をすることで効率が良くなっただけでなく、それぞれの職人の専門的な技術が向上したからとも言われています。

また、次に別の職人に渡すからこそ、それぞれの職人がプライドを持って自分の工程を仕上げるということの積み重なりによって、時代や国境を越えて評価される芸術性の高い漆器が生み出されるようになったと考えられます。

山田平安堂の輪島塗セレクション

山田平安堂では、丁寧で繊細な職人の伝統伎を堪能することができる輪島塗の器、美術品を取り扱っております。

輪島塗は約120もの工程を重ねて長い時間をかけて完成されることから、現在ご紹介しているお品物は、2024年の震災前に制作され、震災を乗り越えたお品物でございます。

長い伝統と技の継承によって生み出された、今しか出会うことができない作品の数々を、どうぞじっくりと見比べてながらご覧いただけましたら幸いです。

※表示価格・情報は2025年3月18日現在のものです。

匠の繊細な筆遣いを堪能する「菊」の吸物椀

商品名:吸物椀 菊に忍(5客組)

価格:825,000円(税込)

「陰影礼賛」という言葉が似合う、輪島塗の吸物椀揃です。

しっとりと黒に塗り上げられたお椀に、繊細かつ優美な金蒔絵で、日本の秋を代表する菊と忍草を描いております。

花びらの一枚一枚、葉脈の一筋一筋までが、闇の中から浮かび上がるように丹念に描かれている、芸術と呼ぶにふさわしい逸品です。

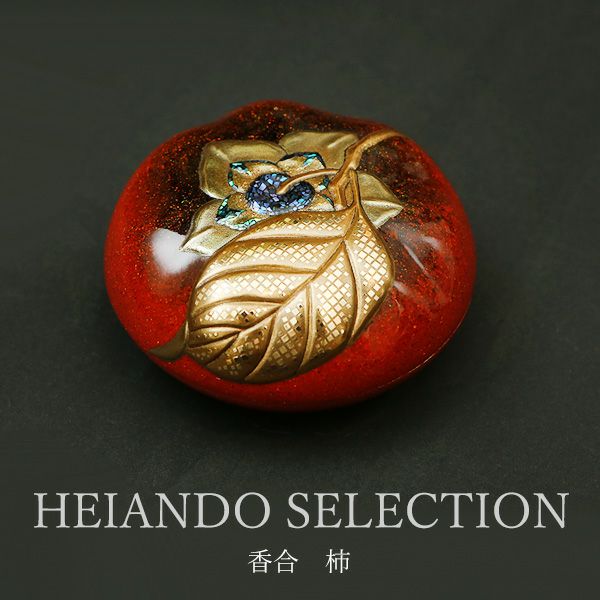

立体感溢れる蒔絵が迫力ある「柿」の香合

商品名:香合 柿

価格:770,000円(税込)

輪島塗の蒔絵職人の超絶技巧を堪能いただける、こちらの香合。

実りの縁起物としておめでたい柿をモチーフに、蒔絵や螺鈿といった伝統的な加飾をふんだんに取り入れた贅沢な一品です。

特に葉や茎の部分を表現した「高蒔絵(たかまきえ)」は、漆を立体的に重ねることによる技法ですが、ここまでの立体感を味わえる作品は珍しく、何度見ても味わい深い奥行のある芸術品に仕上がっています。

これ以上ない繊細さで描かれた「理想郷」の小箱

商品名:八角小箱 蓬莱山

価格:1,760,000円(税込)

中国で仙人が住むと言われる理想郷「蓬莱山」をモチーフにしている飾り小箱です。

直径わずか7.5㎝の八角小箱に、伝統技法の限りを尽くし、縁起の良い動物や吉祥模様を描いております。

繊細な表現を描くため、現存するものしかないと言われる非常に希少な「舟鼠の毛で作った筆」を用いているのも、こちらの作品の価値を高めている一因です。