螺鈿(らでん)とは?神秘的な輝きを秘めた伝統的な加飾方法をご紹介

HEIANDO SELECTION|八角小箱 蓬莱山

自然が生み出した神秘的な輝きを楽しめる「螺鈿(らでん)」細工。

漆器やかんざしなど、日本の伝統的な工芸品の加飾方法として、国内のみならず海外でも高く評価されてまいりました。

こちらでは、そんな螺鈿について、名前の意味から制作工程までを詳しくお伝えいたします。

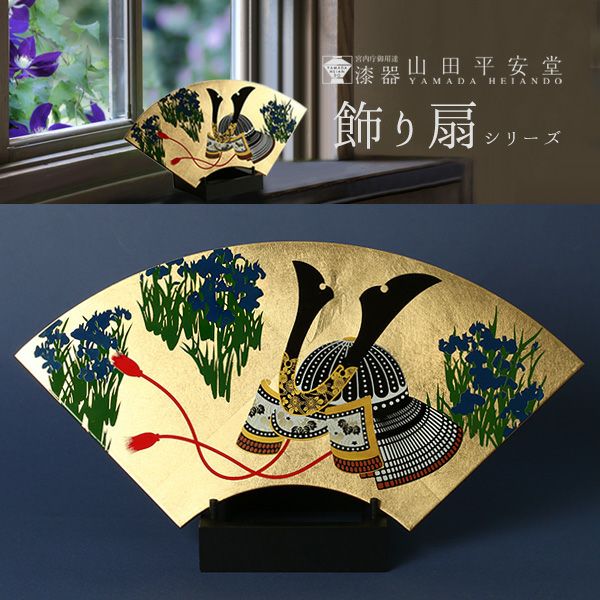

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

螺鈿(らでん)とは?

HEIANDO SELECTION|螺鈿や蒔絵を贅沢に散りばめた小箱

螺鈿(らでん)とは、貝殻の真珠層を用いた漆器や着物などの加飾方法のこと。

「螺」は巻き貝を表し、「鈿」とは貝や宝石を施した飾りのことを言います。

螺鈿には、夜光貝やあわびなどの貝殻のきらきらと輝く部分が使われ、見る角度や向きによって美しく表情を変えることから多くの人を魅了しています。

螺鈿に使われる貝殻

螺鈿には以下の貝殻が多く使われます。

・あわび貝

・夜光貝

・白蝶貝 など

螺鈿の「厚貝」と「薄貝」

螺鈿には大きく分けて「厚貝」と「薄貝」の二種類がございます。

厚貝はその名の通り、貝を厚めに切って使う加飾方法で、美しい乳白色が基調となった貝殻を、表面を削った土台にはめ込むことで固定します。

薄貝は真珠層のきらきらと輝く部分を薄めに削り、漆を使って張り付ける方法です。

漆器などに張り付ける際に、裏側に色を重ねることで透き通った色合いを楽しむことができます。

螺鈿の歴史

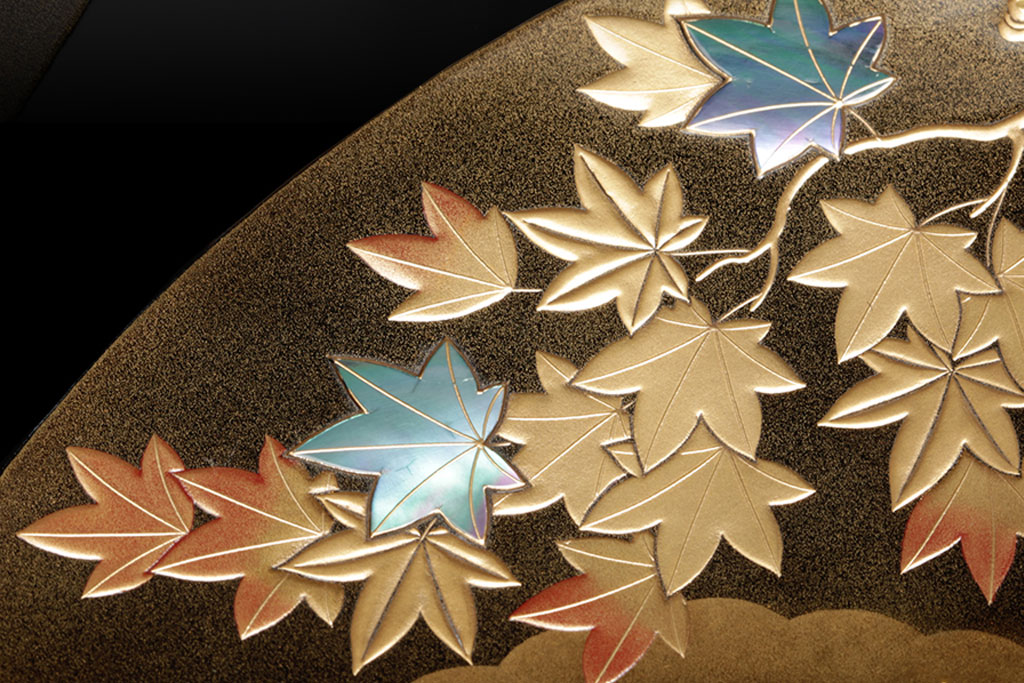

漆器 山田平安堂|螺鈿で紅葉を表現した美しいインテリア

螺鈿の歴史は古く、すでに古代メソポタミアやエジプトでは貝殻を使った装飾が行われていたと考えられています。

日本には奈良時代に中国より伝来し、平安時代に発展しました。

同じく奈良時代にはじまった漆芸「蒔絵(まきえ)」と組み合わせることで、より高度で繊細な表現が誕生します。

16世紀ごろにヨーロッパに輸出された漆器には、華美な螺鈿や蒔絵が施され、高級品として貴族や位の高い人々の間でもてはやされました。

現在ではアクセサリーや小物、インテリア、着物などさまざまなものに宝石のような輝きを添えています。

螺鈿の工程

漆器 山田平安堂|桜が舞い降りる写真立

螺鈿は、次のような工程で漆器に施されます。

1.貝殻を切り抜く

貝殻を切り抜くのは繊細な作業。

力のかかり具合によっては貝殻が割れてしまうため、慎重に行います。

糸鋸や刃物を使って丁寧に切り出します。

2.本体の表面を削る

厚貝の場合は、螺鈿を施す部分の漆器本体の表面を同じ形に削ります。

これによって貝殻が漆器に埋まり、表面が同じ高さになります。

3.貝殻をはめ込む

削り出した貝殻を、漆器にはめ込み固定します。

丁寧に磨いて完成です。

神秘的な輝きを楽しむ、山田平安堂の螺鈿シリーズ

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、美しい螺鈿を用いて装飾を施した品を、多数ご用意しております。

大切な方へのギフトにも安心してお選びいただけますよう、熨斗・ラッピングの無料サービスも承っておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。