【二十四節気】立夏(りっか)とは?2025年はいつ?意味や季語など知って楽しい暮らしの知識

立夏(りっか)は、二十四節気のひとつで、夏のはじまりの日のことを言います。

現在の暦では毎年5月5日頃にやってきます。

こちらでは立夏について、意味や七十二候、立夏のころの食べ物や美しい季節の言葉をお伝えします。

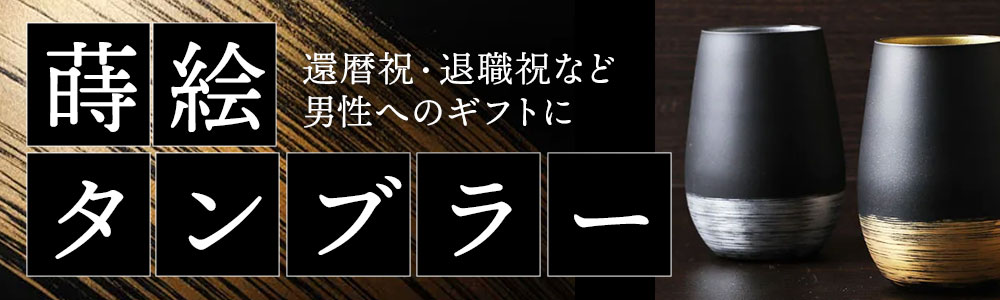

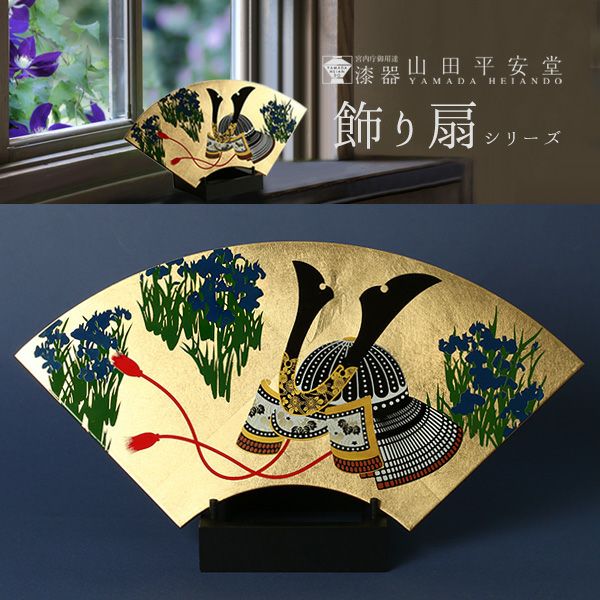

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

立夏は「夏のはじまり」

立夏(りっか)は日本の季節の目安となる二十四節気の一つで、夏の気配が感じられるころのことを言います。

現代ですとちょうどゴールデンウィークが終わるころからはじまり、爽やかな陽ざしや穏やかな風を楽しむことができる麗らかな季節です。

2025年の立夏は5月5日(月)~5月20日(火)。

5月21日からは次の節気「小満(しょうまん)」です。

立夏はどうして日付が動くの?

二十四節気は、太陽と地球の位置関係によって定められています。

現在の暦では、一年は365日(うるう年は366日)ですが、地球が太陽の周りを一周する長さとは少しずれがあるため、年によって日付が動くことになります。

ただし立夏の日付はそこまで大きく動くことはなく、日本では5月5日か6日のどちらかになることがほとんどです。

[年ごとの立夏の日付]

2024年5月5日

2025年5月5日

2026年5月5日

2027年5月6日

2028年5月5日

2029年5月5日

2030年5月5日

立夏・立秋・立冬・立春を合わせて「四立」と呼ぶ

二十四節気ではそれぞれの季節のはじまりを「立夏」「立秋」「立冬」「立春」と呼び、これらをまとめて「四立(しりゅう)」と呼びます。

四立の前日は「節分」と呼ばれ、季節の境目の日には悪霊などが入りやすいとされたことから、それぞれの節分には厄除けの行事が行われていました。

次第に春のはじまりである「立春」の前日のみを盛大にお祝いする形へと変化していったため、現代では節分というと「2月のはじめにやってくる鬼退治と豆まきの行事」というイメージがありますが、もともと年に4回あったと知ると面白いですよね。

「節分」について詳しくはこちら≫

七十二候では「蛙始鳴」「蚯蚓出」「竹笋生」

二十四節気のそれぞれを「初候」「次候」「末候」の三つに分けたものが「七十二候」です。

5月5日~5月20日は七十二候で「蛙始鳴」「蚯蚓出」「竹笋生」となります。

蛙始鳴(かわずはじめてなく) 5月5日頃~

立夏の初候は「蛙始鳴(かわずはじめてなく)」。

その名の通り、蛙(かえる)の声が田んぼや野で聞こえはじめるころのことです。

蛙の声は、日本の夏の夜の風物詩でもございます。

蚯蚓出(みみずいづる) 5月10日頃~

5月10日からは、「蚯蚓出(みみずいづる)」。

たっぷりと栄養の豊かな土壌を育ててくれるミミズは、畑に欠かせない存在です。

ミミズは夏の季語にもなっており、暖かくなるこの時期から活動が活発になります。

竹笋生(たけのこしょうず) 5月15日頃~

立夏の末候は「竹笋生(たけのこしょうず)」。

タケノコは真っすぐと天へ伸び成長が早いことから、「子どもがぐんぐん大きくなりますように」という願いを込めて、端午の節句の縁起食としても親しまれています。

立夏の頃に旬を迎える食べ物

初夏のみずみずしく爽やかな季節である立夏には、アスパラやタケノコ、新玉ねぎなどの野菜が旬を迎えます。

また海鮮ではカツオやアサリが美味しい季節。

これから始まる本格的な夏に向けて、栄養たっぷりの旬の食材をいただいて身体と心に英気を蓄えましょう。

立夏の直前の5月2日頃には、八十八夜といって新茶の収穫が行われます。

新茶は5月中旬頃から出回り始め、すっきりと甘みのある味わいを楽しむことができるようになります。

立夏の頃に見ごろを迎える花

端午の節句のころには、菖蒲(しょうぶ・カキツバタ)が見ごろを迎えます。

江戸時代を代表する日本画画家・尾形光琳による国宝「燕子花図屏風」は、毎年所蔵する東京都の根津美術館にて、この期間限定で展覧会が開かれて一般でも観ることができます。

根津美術館ではこの時期、庭園でも美しく咲く燕子花(カキツバタ)を楽しむことができます。

また5月の第2日曜日は母の日。

母の日の頃には、カーネーションが多く出回ります。

また最近はカーネーションだけでなく、立夏の頃から咲く香り高いバラも、母の日に贈る花として人気です。

立夏にまつわる季節の言葉

夏の訪れを告げる、立夏。

日本には、この時期の爽やかで光あふれる季節を表すための美しい言葉が多くございます。

お手紙で使うのはもちろん、知ることで日常生活を豊かにしてくれる表現をご紹介いたします。

薫風、風薫る

5月の爽やかな風を表現する言葉です。

「香る」は一般的に実体のある匂いに対して使われるのに対し、「薫る」はより抽象的・比喩的な意味で使われることが多い漢字です。

新緑、若葉のころ、緑滴る季節

立夏のころには草木が一斉に芽生え、生き生きとした若葉を茂らせます。

「緑萌ゆる季節」などと表現されることもあります。

夏めく、夏浅し

夏らしくなってきたことや、夏に入ってまだ日が浅いことを指す言葉です。

これから始まる眩しい季節へのわくわくとした期待感が感じられます。

立夏のころにおすすめ。山田平安堂の漆器ギフト

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、夏の訪れを祝福する立夏のころの食卓を豊かに彩る器やインテリアを、多数ご用意しております。

大切な方へのギフトにも安心してお選びいただけますよう、熨斗・ラッピングの無料サービスも承っておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。

※表示価格は2025年4月22日現在のものです。

アイスティーやカクテルに。冷たい飲み物を美味しくいただくペアグラス

商品名:寿恵広グラス 金龍銀龍(ペア)

価格:11,000円(税込)

ドイツの老舗クリスタルガラスメーカー「シュトルツルラウジッツ」社とのコラボレーションでお届けするペアグラス。

富士山の形のスタイリッシュなグラスに、伝統工芸・蒔絵(まきえ)でモダンな金銀の刷毛目を描きました。

これからの季節に活躍する器として、ご結婚祝いなどの贈り物にもおすすめです。

尾形光琳の国宝をモチーフにした燕子花インテリア

商品名:扇面額 かきつばた

価格:55,000円(税込)

尾形光琳による国宝「燕子花図屏風」をモチーフに、初夏を美しく彩るかきつばたの花を描いたインテリアです。

金の扇面額に伝統工芸・蒔絵(まきえ)でかきつばたを表現した、大変おめでたく華やかな一枚に仕上がりました。

内祝いや季節の手土産に。こいのぼりを描いた一ヶ重ギフト

商品名:一ヶ重 こいのぼり(老舗和菓子セット)

価格:9,350円(税込)

創業120年老舗「赤坂青野」の人気銘菓を重箱にたっぷりと詰め合わせてお届けするギフトセット。

この季節限定といたしまして、力強いこいのぼりを描きました。

初節句やご出産の内祝いギフトとして、この季節の贈り物にお選びいただいております。

5月生まれのお子様への誕生祝にも。名入れベビー小椀

商品名:【蒔絵名入れ付】小椀 端午の節句

価格:16,500円(税込)

端午の節句期間限定にてご用意しているベビー小椀です。

こいのぼりと兜の2種類の絵柄からお選びいただけます。

お子様がはじめて触れる伝統の器として、割れにくく安心の小椀を贈ってみませんか。

母の日限定コラボレーションで贈るプレミアムギフト

商品名:フラワーボックス×さくらスイーツ トレー&デザートセット

価格:13,200円(税込)

お母様への特別の感謝を表す贈り物としてお選びいただきたい、母の日限定のプレミアムギフト。

山田平安堂の器にいけばな家元御用達「青山花茂」のプリザーブドフラワーと、創業120年「赤坂青野」の和菓子を詰めてお届けいたします。

お菓子を召し上がった後は、小物入れやインテリアとして長くお楽しみいただける贈り物です。