【二十四節気】大寒(だいかん)とは?寒の内にやることや縁起食「大寒卵」についてご紹介

大寒(だいかん)は、二十四節気のひとつ。

現在の暦では1月20日~2月2日・3日頃で、立春の前日(節分)までの期間のことを言います。

こちらでは大寒について、意味や七十二候、旬の食べ物などをお伝えします。

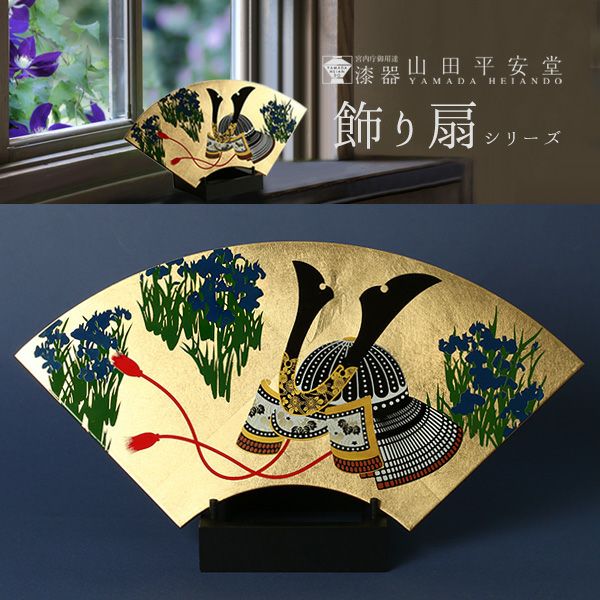

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

大寒は「一年でもっとも寒さが厳しいころ」

大寒(だいかん)は日本の季節の目安となる二十四節気の一つで、冬の寒さがもっとも厳しくなるころのこと。

前の節気である「小寒(しょうかん)」と合わせて、「寒の内(かんのうち)」と呼ばれ、一年でもっとも寒い季節として寒中見舞いを贈り合います。

2025年の大寒は1月20日(月)~2月2日(日)。

大寒は二十四節気の最後の節気にあたり、2月3日(月)は昔の暦で一年のはじまりである「立春(りっしゅん)」です。

大寒の最終日は「節分」

二十四節気では、それぞれの季節のはじまりである「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日を「季節を分ける日=節分」と呼びます。

なかでも旧暦において一年のはじまりとされていた立春の前日は、現代でいう大晦日のような位置づけで特に大切にされていました。

大寒の最終日の節分には、新しい一年の無病息災を願って、鬼を追い払う「豆まき」をしたり、鬼が嫌うイワシの頭を飾ったりします。

また恵方巻をいただくのも、「これからはじまる一年を幸せで健康に過ごせますように」という意味が込められています。

大寒の縁起食は「大寒卵」

大寒の初日に鶏が産んだ卵は「大寒卵」と呼ばれる縁起物。

冬のもっとも寒い時期、鶏たちも餌をたくさん食べて栄養をため込んでいることから、この日に産まれた卵は、栄養価が特に高いとされ、滋養強壮に良いとして重宝されています。

大寒卵は味も濃厚で、金運上昇にも良いとされており、最近ではオンラインショップでお取り寄せをしたり、贈答用にも選ばれたりするなど人気があります。

この頃に行われる寒中行事

前の節気である小寒から、大寒にかけての「寒の内(かんのうち)」には、寒い時期ならではの行事が多く行われます。

寒稽古

寒の期間に武道や芸事などの稽古を行うことを「寒稽古(かんげいこ)」と呼びます。

特に冬の寒さの厳しい早朝に行われる寒稽古は、技術の向上はもちろんですが、どちらかと言えば精神力を鍛える「修行」のような意味合いを強く持っています。

また寒く張り詰めた空気の中稽古をすることで、身も心も清めるという目的がありました。

寒中水泳

寒稽古と同じく、寒の内に行われる水泳行事のことを「寒中水泳」と呼びます。

寒中水泳は身を清め精神力を高めるといった目的のほか、血液の循環を促して新陳代謝が良くなったり、風邪をひきにくくなったりといった効能があると言われています。

寒仕込み

寒の時期に味噌や醤油、酒などの仕込みを行う「寒仕込み」。

冬の最も寒い季節に汲んだ清らかな「寒の水」を使い、また温度が低く発酵がゆっくりと進むことから、美味しく仕上がるのが特徴です。

七十二候では「款冬華」「水沢腹堅」「鶏始乳」

二十四節気のそれぞれを「初候」「次候」「末候」の三つに分けたものが「七十二候」です。

1月20日~2月2日頃は七十二候で「款冬華」「水沢腹堅」「鶏始乳」となります。

款冬華(ふきのはなさく) 1月20日頃~

大寒の初候は「款冬華(ふきのはなさく)。

凍った土の中から、ふきのとうが頭をのぞかせるころになりました。

厳しい寒さの只中ですが、春はもうすぐそこ。

ビタミンやカロテンといった栄養も豊富なふきのとうは、花が開く前のつぼみの状態でおひたしやてんぷらにしていただきます。

水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) 1月25日頃~

1月25日からは、「水沢腹堅 (さわみずこおりつめる)」。

凍てつく寒さで、沢の水まで分厚い氷となるころのことを言います。

日本三名爆のひとつである茨城県の「袋田の滝」では、年によっては高さおよそ120メートルの滝が凍り付く、迫力満点の「氷瀑」を見ることができます。

鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく) 1月30日頃~

大寒の末候は「鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく)」。

冬の間、卵を産まなかった鶏が、春の訪れを感じてふたたび卵を産むようになる季節のことです。

大寒の末候「鶏始乳」は、一年を七十二の季節に分けた七十二候の、一番最後の候です。

大寒の頃に旬を迎える食べ物

大寒のころには、少しずつ春の野菜が出始めます。

ほろ苦く爽やかな香りが特徴の春菊や、おひたしや胡麻和えが美味しい菜の花など、食卓で一足早く春の訪れを感じて楽しんでみてはいかがでしょうか。

魚介類は引き続き、ぷりっと身がしまった牡蠣や、脂ののった寒ブリや寒サバが旬です。

大寒の行事・イベント

大寒(1月20日~2月2日)の頃には、以下のような行事・イベントがあります。

・初天神(1月25日)

・節分(2月2日)※年によって変わる

1月25日は、新年が明けて初めての天神祭りとして、各地の天満宮がにぎわいます。

大寒の最終日は「節分」。

地域によってお祝いの方法は異なりますが、炒った豆をまいたり、鬼が嫌うイワシの頭を飾ったりするほか、恵方巻やけんちん汁といった行事食を食べてお祝いします。

大寒にまつわる豆知識

ここからは、大寒にまつわる豆知識をご紹介します。

「大寒の水」とは?

一年でもっとも寒さが厳しいとされる大寒の日(大寒の初日)に汲んだ水は、清らかで一年間保存しても腐ることがないとされていました。

大寒の水は上述の「寒仕込み」に使われるほか、飲むと運気が上がるとして大切にされました。

節分を過ぎたら「寒中見舞い」は送れない?

小寒から大寒にかけての「寒の内」に、相手を気遣いいたわる手紙や贈り物を「寒中見舞い」と呼びますが、寒中見舞いは立春の前日、つまり節分までの間に贈ることが習わしです。

立春を過ぎた後の手紙や贈り物は「余寒見舞い」。

暦の上では春になっていても、まだまだ寒い時期に贈ります。

年賀状や寒中見舞いをいただいていて、期間内にお返事ができていない場合には、2月いっぱいを目途に余寒見舞いとして贈ると良いでしょう。

大寒は日付が変わる?

2025年~2053年までの大寒は1月20日からはじまりますが、二十四節気は、太陽の動きをもとに決められているため、年によって多少日付に変化があります。

ただそこまで大きくずれることはなく、日本では例年1月19日~21日のいずれかになることがほとんどです。

ちなみに、はじまる日が同じでも、終わる日は異なることがあり、2025年の節分は2月2日ですが、2026年の節分は2月3日です。

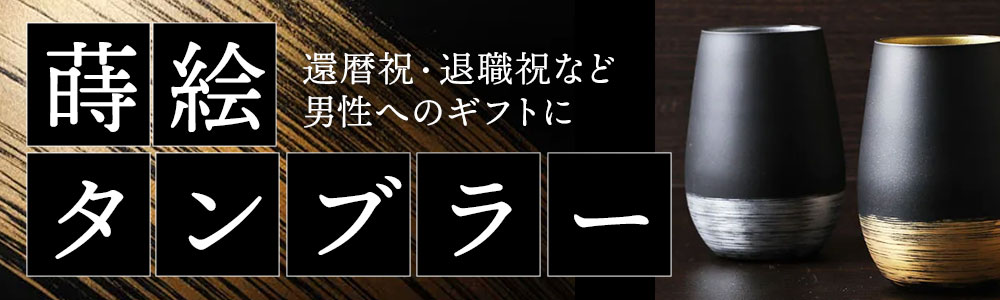

寒の内におすすめ。山田平安堂の漆器ギフト

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、一年で最も寒さが厳しくなる「寒の内」のころの食卓を豊かに彩る器を、多数ご用意しております。

大切な方へのギフトにも安心してお選びいただけますよう、熨斗・ラッピングの無料サービスも承っておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。

※表示価格は2024年12月10日現在のものです。

熱燗にもおすすめ。縁起絵柄のぐい呑

商品名:ぐい呑

価格:16,500円(税込)

日本の縁起絵柄を散りばめた漆塗りのぐい呑です。

天然木をくり抜いてお作りしておりますため、断熱性があり、寒さが厳しい季節に美味しい熱燗やぬる燗をいただくのにもぴったり。

長寿祝いや退職祝いなど、この季節のおめでたい贈り物にもおすすめです。

宴が華やぐ「紅白梅」のビアグラス

商品名:ビアグラス 紅白梅(ペア)

価格:19,800円(税込)

ドイツの老舗クリスタルガラスメーカー「シュトルツルラウジッツ」社のビアグラスに、伝統工芸「蒔絵(まきえ)」でおめでたい紅白の梅を描きました。

存在感のあるビアグラスで、格別の一杯をぜひお楽しみください。

ハレの日の食卓に使いたい金箔の梅盆

商品名:梅盆 金箔

価格:8,250円(税込)

天然木を用いた梅の花の形のお盆に、金箔をほどこした華やかな一枚。

お正月から桃の節句のころまで、食卓に季節感を添えてくれるお盆です。

節句やお誕生日など、ハレの日のオードブルプレートとしてもお楽しみいただけます。

一年の無病息災を願う「蛇の目」のお猪口

商品名:お猪口 蛇の目

価格:5,500円(税込)

古くから縁起模様として尊ばれてきた「蛇の目」模様を描いたお猪口。

蛇の目玉やとぐろのように見えることから、厄除けとして用いられてまいりました。

2025年は「へび(巳)」の年でもございますので、記念の贈り物としてもおすすめです。

冬の花「椿」を描いた美しい夫婦椀

商品名:夫婦椀 椿

価格:27,500円(税込)~

寒さが厳しい季節に花を咲かせることから、おめでたいシンボルとして親しまれている「椿」。

こちらは、そんな紅白の椿を漆絵で艶やかに描いた夫婦椀です。

縁起の良い器ですので、長寿祝いや結婚祝いの贈り物にもご好評いただいております。