桃の節句はどうやってお祝いする?ひな祭りの由来や行事食をご紹介

桃の節句(3月3日)は、女の子の健やかな成長を願うお祝い。

桃の節句が近づくと、商店街やデパートなどの街中でも、可愛らしい桃の花の飾りや、ひなあられを目にする機会が増えるのではないでしょうか。

こちらでは、桃の節句の由来や、「桃の節句とひな祭りって同じもの?」など、桃の節句にまつわる基礎知識&お祝いの方法についてお伝えします。

女の子が生まれたご家庭には、初節句の贈り物にふさわしいギフトもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

桃の節句とは?

桃の節句は、「五節句」と呼ばれる日本の季節ごとの節句のひとつで、毎年3月3日にお祝いします。

はじめに、桃の節句の由来や別名についてご紹介します。

桃の節句は「五節句」のひとつ

五節句とは、日本で昔から親しまれている四季ごとの五つの行事です。

中国から伝わった陰陽五行説に由来し、奇数の数字が重なるおめでたい日として、江戸時代に幕府によって次の五節句が公式に定められました。

明治以降、節句をお祝いする文化は少しずつすたれてしまいましたが、3月3日の桃の節句と、5月5日の端午の節句は、今でも「女の子のお祝い」と「男の子のお祝い」として広く親しまれています。

<五節句>

人日の節句(七草の節句)…1月7日

上巳の節句(桃の節句)…3月3日

端午の節句(菖蒲の節句)…5月5日

七夕の節句(笹竹の節句)…7月7日

重陽の節句(菊の節句)…9月9日

上巳の節句とも呼ばれる

桃の節句は、正式には「上巳(じょうし・じょうみ)の節句」と呼ばれます。

上巳とは、3月のはじめのころの「巳の日」という意味です。

上巳にはちょうど桃の花が咲くことや、桃には厄除けの力があるとされていることから「桃の節句」という名前でも呼ばれるようになり、現代では「上巳の節句」よりも「桃の節句」という名前のほうが一般的になりました。

もともとは旧暦3月3日のお祝い

「上巳は桃の花が咲くころ」と上述しましたが、実際には現在の3月3日にはまだ桃の花は咲いていないことがほとんどです。

ではなぜ3月3日を「桃の節句」と呼ぶかというと、五節句はもともと旧暦でお祝いされていたことが理由です。

桃の花は3月下旬~4月上旬にかけて咲くため、旧暦3月3日(現在の4月3日頃)に、ちょうど美しい花をつけていたということがわかります。

現在でも地域によっては、旧暦3月3日の風習に則って4月に桃の節句をお祝いする場合もございます。

桃の節句とひな祭りは同じもの?

桃の節句とひな祭りは、現代では同じ意味で使われていることがほとんどです。

もともと桃の節句(上巳の節句)は、春の訪れを祝い、無病息災を願って身を清める日とされていました。

この風習が奈良時代に日本に伝わり、厄を人形に託して川に流す風習と合わさって、お人形を飾る現在の「ひな祭り」に近い形に変化したと言われています。

桃の節句が特に「女の子のための節句」となった由来には諸説ありますが、お人形遊びは女の子の宮中遊びであったことや、5月5日を男の子の日にしたことの対として3月3日を女の子の日に定めたという説が有力です。

桃の節句(ひな祭り)に雛人形を飾る意味は?

ここからは、桃の節句に飾る「雛人形」についてご紹介します。

雛人形には厄除けの願いが込められている

桃の節句に雛人形を飾るのは、「女の子が健やかに大きく育ちますように」という厄除けの意味合いがございます。

雛人形はもともと、上でご紹介した厄除けの風習として、身にふりかかる災難を身代わりとして人形に託し、川に流してお祓いをしていたことがはじまりとされています。

いつしかお人形を川に流すのではなく、お部屋に飾る形への変化しましたが、意味としては変わらず、女の子が無事にすくすくと育ちますようにという家族の願いが込められています。

初節句に祖父母から贈るのが習わし

昔は雛人形は、女の子が初節句(生まれて初めての桃の節句)を迎える際に母方の実家、つまり母方の祖父母から贈ることが習わしでした。

これは嫁入り道具として雛人形を持参する風習があったことに由来します。

現代でも地方によっては母方の祖父母から贈ると決まっている場合もありますが、多くの場合はどちらかの祖父母、もしくは両家でお金を出し合って雛人形を贈ることが一般的です。

雛人形はいつからいつまで飾る?

桃の節句は春を寿ぐお祝いでもありますため、節句飾りは立春(2月4日)を過ぎてから出すことが一般的です。

雛人形については、いつまでに必ず出す、という決まりはありませんが、せっかく飾るのでしたら2月の初旬~中旬ごろまでに飾りはじめてはいかがでしょうか。

雛人形をしまう時期に関しては、3月4日以降の、お天気が良く乾燥した日が良いとされています。

「桃の節句のあとも雛人形を飾っているとお嫁に行けなくなる」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これは「行事が終わったらきちんと片付ける」という習慣をつけるためと考えられているため、あまり気にしすぎる必要はありません。

湿気が多くカビなどの原因になりやすい雨の日を避け、3月中旬を目途にしまうようにすると良いでしょう。

桃の節句(ひな祭り)の食べ物は?

桃の節句には、行事食と呼ばれる、決まった食べ物をいただく風習がございます。

こちらでは桃の節句の食べ物と、その食べ物の持つ意味についてご紹介します。

ひなあられ

桃の節句の定番である「ひなあられ」。

淡いピンクや白、黄色など、明るく可愛らしい色も特徴ですが、実はこの色にもちゃんと意味があります。

ひなあられの色は四季を表し、春夏秋冬それぞれの色を身体に入れることで、一年を通して健康でいられるよう願いを込めたと言われています。

菱餅

桃の節句に飾られることも多い「菱餅(ひしもち)」。

ピンク・白・緑の3色には、「魔除け」「清浄・子孫繁栄」「健康」の意味があります。

また菱型は不老長寿を表すおめでたい形のため、女の子の健康と繁栄を願って、菱餅を飾ったり食べたりするようになりました。

甘酒

中国では上巳の節句(桃の節句)に「桃花酒」といって桃の花びらを浸したお酒を飲み、邪気を祓うという風習がありました。

これが日本に伝わったのちに、白酒を飲む風習に変化し、さらに子どもでも飲めるように「甘酒」になったと考えられています。

ちらし寿司

見た目も華やかなちらし寿司は、桃の節句のお祝いによく食べられる料理です。

ピンクや黄色といった春を感じさせる彩りの良い食材や、エビ(長寿)やタケノコ(成長)といったおめでたい意味のある食材が多く使われます。

蛤のお吸い物

桃の節句の料理といえば、蛤(はまぐり)のお吸い物も定番です。

蛤は代表的な二枚貝で、ほかの貝殻とはぴったり合わないことから、女の子の良縁を願う意味が込められています。

桃の節句(ひな祭り)はどうやってお祝いする?

ここからは、桃の節句のお祝いの仕方についてお伝えします。

両家の祖父母を招いてお祝いする

桃の節句(ひな祭り)は、女の子のいる家庭で家族でお祝いすることが一般的です。

特に女の子が生まれて初めて迎える「初節句」の場合は、両家の祖父母を招いて盛大にお祝いします。

お祝いでは雛人形を飾るほか、ちらし寿司や蛤のお吸い物などの行事食を用意してみなでいただきます。

記念撮影をしてお祝いする

桃の節句には、ご自宅や写真スタジオで記念撮影をするのもおすすめです。

毎年同じ時期に写真を撮ることで、お子様の成長をわかりやすく記念に残すことができます。

特に初節句には晴れ着を着て、祖父母も一緒に家族写真を撮ってみてはいかがでしょうか。

桃の節句(ひな祭り)に贈る「山田平安堂」のギフト

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、桃の節句を彩る贈り物を多数ご用意しております。

この季節のちょっとした贈り物におすすめのひなあられギフトをはじめ、初節句を迎えるお孫様へ贈りたいモダンな雛人形や節句飾りもご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいませ。

手のひらサイズのおひな様とひなあられのギフトセット

商品名:赤坂青野「ひなあられ」×漆器セット

価格:7,150円(税込)

仲睦まじく寄り添うおひな様を金箔で描いた漆器の小箱と、創業120年老舗「赤坂青野」のひなあられのギフトセットです。

厳選した素材を使って昔ながらの製法で作られたひなあられの素朴な味わいが毎年ご好評をいただいております。

桃の節句の期間限定でご紹介しておりますので、初節句の内祝いや、この季節の贈り物としてもおすすめです。

ひな祭り限定重箱×和菓子たっぷり詰め合わせギフトセット

商品名:一ヶ重 ひなまつり(老舗和菓子セット)

価格:9,350円(税込)

平安堂のひな祭り限定重箱に、赤坂青野の人気銘菓を詰め合わせてお届けするギフトセットです。

赤坂青野の看板商品である、芳醇なきなこをたっぷり味わえる「赤坂もち」や、おかめとひょっとこの形のもなかなど、縁起の良い和菓子をお選びしております。

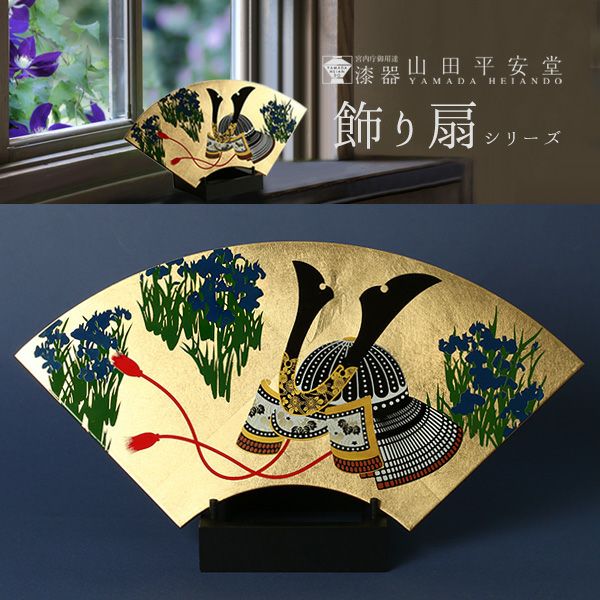

エントランスやリビングで楽しむ桃の節句のインテリア

商品名:飾り扇 ひなまつり

価格:33,000円(税込)

縁起の良い扇面に、伝統工芸「蒔絵」でおひな様を描きました。

華やかながらコンパクトに飾ることができますため、季節を感じるインテリアとしていかがでしょうか。

伝統工芸を身近に楽しむコンパクトな雛人形

商品名:江戸木目込み座り雛人形花屏風

価格:148,500円(税込)

吉徳大光監修の木目込み雛人形と、平安堂の漆器舞台のセットです。

柔らかく優しいお顔の表情と、モダンな漆器の組み合わせをお楽しみいただけます。

お子様やお孫様の初節句に、「小さくてもきちんとした雛人形を」「日本の伝統を感じられる品を」と思っていらっしゃる方にお選びいただいております。

お子様のお名前を金文字で描く名前旗

商品名:名前旗 桃の節句

価格:33,000円(税込)

お子様のお名前を華やかな金文字でお描きする名前旗です。

記念写真にも華やかに写る、朱塗に縁起の良い蝶々と花久寿玉を描きました。

お子様の初節句に贈る名前旗は、布製のものが一般的ですが、こちらの名前旗は木製の板のためお手入れも簡単です。

厄除けの縁起物「羽子板」インテリア

商品名:羽子板 華うさぎ

価格:55,000円(税込)

厄除けの縁起物である「羽子板」は、女の子の初正月に贈るのが一般的ですが、桃の節句にも雛人形と並べて飾ります。

こちらの羽子板には、幸運のモチーフや子孫繁栄を意味するうさぎを可愛らしくデザインいたしました。

女の子の成長を優しく見守るインテリアとしておすすめです。