日本の伝統行事「五節句」とは?四季の移ろいを楽しむ行事の由来や食べ物をご紹介

日本の伝統的な行事、「五節句(ごせっく)」。

暮らしの中で四季を感じられる行事として、雛祭りや七夕など、季節ごとの節句を楽しんでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

こちらでは、私たちの生活を豊かにしてくれる五節句について、その由来や節句ごとにいただく代表的な食べ物などをご紹介いたします。

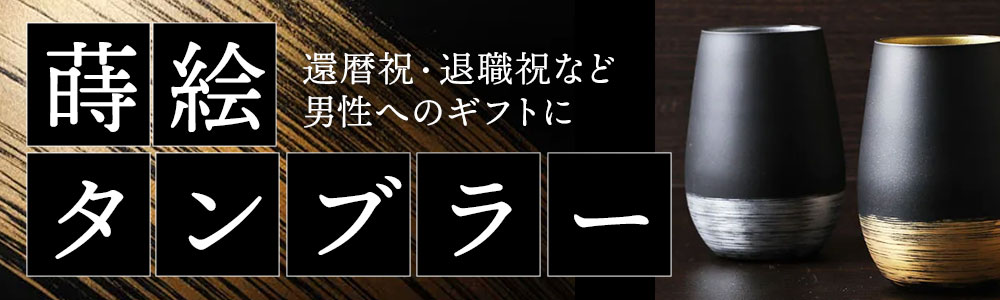

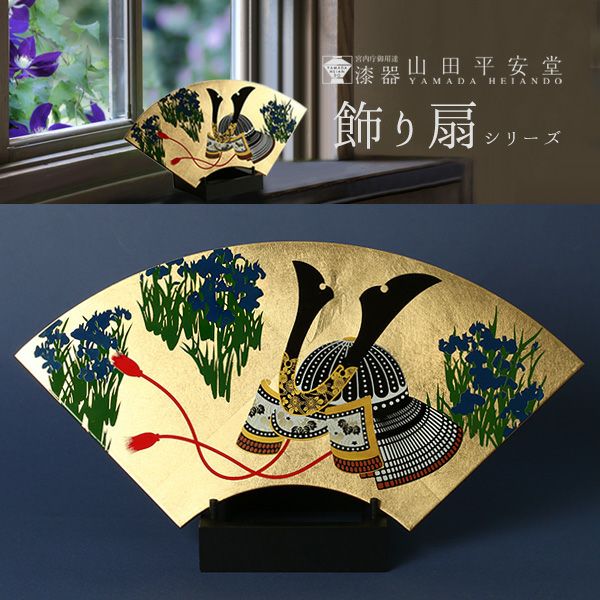

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

五節句とは

五節句は、日本で昔から親しまれている四季ごとの五つの行事です。

中国から伝わった陰陽五行説に由来し、奇数の数字が重なるおめでたい日として、江戸時代に幕府によって次の五節句が公式に定められました。

もともと五節句は旧暦でお祝いされておりましたが、明治以降には多くの地域で日付はそのまま新暦でお祝いされるようになりました。

【1月7日】人日の節句(七草の節句)

【3月3日】上巳の節句(桃の節句)

【5月5日】端午の節句(菖蒲の節句)

【7月7日】七夕の節句(笹竹の節句)

【9月9日】重陽の節句(菊の節句)

五節句にはそれぞれ意味があり、無病息災や豊作、子孫繁栄を願って節句飾りを飾ったり行事食をいただいたりするのが習わしです。

人日の節句(七草の節句)|1月7日

1月7日は、人日(じんじつ)の節句。

新年の一番はじまりの節句で、無病息災を願い、七草がゆをいただく風習があることから「七草の節句」とも呼ばれます。

古来中国で、1月1日が鶏の日、2日が戌(いぬ)の日…7日が人の日、とされていたことから、人日の節句という名前が付きました。

人日の節句(お正月)のお飾り

・羽子板

・破魔弓 など

人日の節句の行事食

・七草がゆ

上巳の節句(桃の節句)|3月3日

3月3日は、上巳(じょうし・じょうみ)の節句。

旧暦3月3日は桃の花が咲くころであったことから「桃の節句」とも呼ばれ、現代では女の子の健やかな成長を願う雛祭りとして一般に親しまれています。

上巳とは、3月のはじめのころの「巳の日」という意味。

もともと中国で無病息災を願って川で身を清めていた風習に由来し、日本に伝わったのちに厄を人形に託して川に流す風習と合わさって、現在のお雛様の形になったと言われています。

上巳の節句のお飾り

・雛人形

・羽子板

・桃の花 など

上巳の節句の行事食

・雛あられ

・菱餅

・はまぐりのお吸物 など

端午の節句(菖蒲の節句)|5月5日

5月5日は、端午(たんご)の節句。

菖蒲(しょうぶ)の花が咲くころであることから、「菖蒲の節句」とも呼ばれます。

もとは5月のはじめの「午(うま)の日」に厄除けをする風習があり、現代では男の子の健やかな成長を願う日や、こどもの日としても親しまれています。

端午の節句には、邪気を祓う薬草ともされる菖蒲湯に入ったり、立身出世や健康を願うこいのぼりや兜飾りを飾ったりしてお祝いします。

端午の節句のお飾り

・兜飾り

・こいのぼり

・菖蒲の花 など

端午の節句の行事食

・柏餅 など

七夕の節句(笹竹の節句)|7月7日

7月7日は、七夕(しちせき・たなばた)の節句。

中国で裁縫や織り物が上達するようにと願った「乞巧奠(きこうでん)」という行事と、日本古来の「棚機(たなはた)」という行事が組み合わさって現在の形になったとされております。

現代では、笹竹に願い事を書いた短冊を吊るしたり、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで星を愛でたりすることが一般的です。

七夕の節句のお飾り

・笹竹

・星 など

七夕の節句の行事食

・そうめん など

重陽の節句(菊の節句)|9月9日

9月9日は重陽(ちょうよう)の節句。

古代中国において「9」は重要な「陽」の数字とされ、9月9日には9が重なることから重陽と呼ばれるようになりました。

重陽の節句には、邪気を祓うとされる菊の花びらを浮かべた菊酒を飲んだり、菊を愛でたりして不老長寿をお祝いします。

また重陽の節句は「後ろ雛」とも呼ばれ、3月に仕舞ったお雛様をこの時期にもう一度飾って虫干しをするという風習もございます。

重陽の節句のお飾り

・菊の花

・雛人形 など

重陽の節句の行事食

・菊酒

・栗ごはん など

五節句にまつわる豆知識

ここからは、五節句にまつわる豆知識をご紹介します。

なぜ1月1日は五節句ではないの?

3月3日の上巳の節句、5月5日の端午の節句、など、五節句の多くは同じ数字が重なる日なのに対して、なぜ1月だけ「1月1日ではなく1月7日なのだろう」と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

1月1日は一年のはじまりの日として別格におめでたい日のため、1月は別の日を節句にあてた、とする説が一般的です。

ちなみに1月1日には「お屠蘇(とそ)」と呼ばれる薬酒で邪気を祓う風習があります。

奇数が重なる日はもとは「厄日」だった

中国ではもともと縁起の良い奇数が重なる日は、逆に不吉で厄日とされていました。

そのため、厄日に邪気を祓うという意味で、無病息災を願う節句のお祝いをするようになったそうです。

時代が移り変わるにつれて、健康を願いお祝いするという意味合いが強くなりましたが、行事食や飾りには厄除けの意味をもったものがまだ色濃く残っているのも、由来を知ると面白いですね。

おわりに

日本の四季折々を彩る「五節句」。

普段何気なくお祝いをしている節句も、由来や背景を知ることでより味わい深く感じられますね。

今年は、ご家族や大切な人と一緒に、季節ごとの節句を楽しんでみてはいかがでしょうか。