「正月事始め」には何をする?12月13日に行う由来や風習をご紹介

漆器 山田平安堂|2025年限定干支置物

毎年12月13日は「正月事始め」。

その名前の通り、来るお正月に向けて準備を始める日とされています。

こちらのページでは、正月事始めが12月13日に行われるようになった理由や、お正月事始めの風習についてお伝えします。

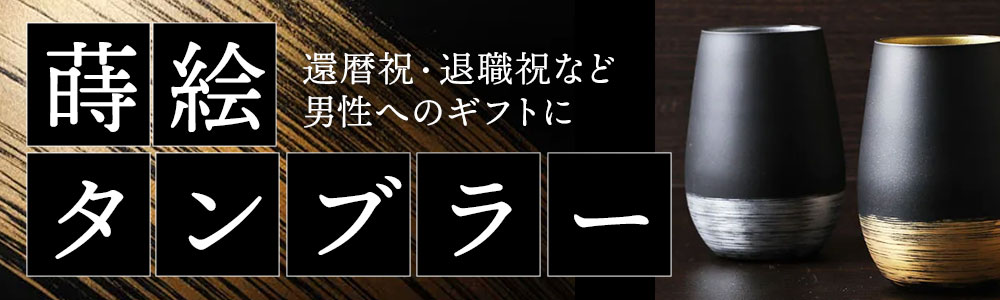

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

正月事始めはなぜ12月13日?

お正月事始めが12月13日に行われるようになったのは、江戸時代の暦に由来します。

旧暦ではこの日が「鬼宿日」であったことから、12月の鬼宿日である12月13日がお正月の準備を始めるのにふさわしいとされました。

鬼宿日とは… 日本の吉日のひとつで、“鬼が家(宿)にとどまる”ことから、婚礼以外のことは全て上手くいくとされる日。

明治時代に一般的なカレンダーは新暦に変わった後も、お正月事始めは12月13日に行う風習が残りました。

正月事始めには何をする?

お正月事始めには、以下のような風習がございます。

煤払い(すすはらい)

お正月事始めの12月13日には、日本各地の神社やお寺で「煤払い(すすはらい)」の儀式が行われます。

長い竹で作った竹ぼうきで、境内の煤やほこりを払う姿は、テレビのニュースなどで一度は見たことがある方が多いのではないでしょうか。

煤払いには掃除だけでなく厄除けの意味もあり、新年に無事年神様を迎えることができるよう祈りを込めて行っていました。

現代では一般家庭では囲炉裏を使わなくなったため「煤払い」は行いませんが、変わりに年末年始の「大掃除」という形で風習が残っています。

松迎え(まつむかえ)

門松を描いたおめでたいお正月飾りのインテリア

松迎えは、年神様の目印にするための門松をそれぞれの家の玄関に飾る儀式です。

松は寒い季節でも青々と枝を茂らすことから、不老長寿や生命力のシンボルとしておめでたい飾りに使われるようになったと言われています。

慣例的には年男が山に入って門松のための松を採ってきたり、おせちを作るための薪を集めたりしました。

ただし最近では、門松などのお正月飾りは、クリスマスを過ぎてから、12月26日~12月28日頃に飾ることが増えました。

12月29日に飾るのは「二重苦(にじゅうく)」、12月31日に飾るのは「一夜飾り」となり、それぞれ縁起が悪いため、28日までに飾るのが良いでしょう。

年男(としおとこ)

現代では「年男」というと、その年に干支を迎える男性のことを指しますが、正月事始めではお正月の準備を取り仕切る人のことを年男と言いました。

年男は一家の家長である男性が務めることが多かったものの、忙しいことから次第に若い男性が年男を担うように変化していったそうです。

お正月を迎えるまでにしたいこと

現代では煤払いや松迎えをする方は減りましたが、12月中旬になったらそろそろ本格的に新年の準備をはじめたいもの。

ゆとりをもって年末年始を過ごせるよう、今年は少し早めに準備をしてみてはいかがでしょうか。

大掃除

正月事始めの「煤払い」に由来する大掃除。

年末にまとまった時間をとって掃除をして、新年を気持ちよく迎える、という方も多いのではないでしょうか。

大掃除には「家を清めて年神様をお迎えする」という意味もあります。

新しい一年に良い運気が呼び込めるよう、計画的に大掃除ができると良いですね。

年賀状

お世話になった方や、旧知の間柄の方へ贈る年賀状。

元旦に届けるには、12月15日から12月25日の間に年賀状用のポストに投函するようにしましょう。

年賀状は、新年の一番初めの贈り物。

「最近どうしているかな?」とふとお顔が浮かんだあの方へ、久しぶりに筆をとってみてはいかがでしょうか。

新年の飾り付け

新年には、年神様をお迎えするために門松やしめ縄、鏡餅を飾ります。

門松は年神様のための目印、しめ縄は魔除け、鏡餅はお供えの意味がございます。

いずれも正月事始めの12月13日以降ならいつ飾っても良いとされていますが、12月29日と12月31日は縁起が悪いため避けると良いでしょう。

12月29日…二重苦(にじゅうく)

12月31日…一夜飾り(弔事で用いられる)

最近では、末広がりで縁起の良い「八」にちなんで、クリスマス後の12月28日に飾る方が多いようです。

お節料理の準備

お正月から三が日の頃にいただくお節料理。

もとは宮中行事で、季節の変わり目の節句に神様にお供えしていた料理に由来します。

また、新年には年神様をお迎えしていることから、火を使わずに済むよう、保存のきく料理を沢山用意するという意味もあるようです。

お節料理には、神様をもてなすとともに、その年の健康や豊作を願って家族揃っていただくのが習わしです。

また料理のひとつひとつに「長寿祈願」や「勤勉」などのおめでたい意味があります。

お節の由来を知ることでより味わい深く楽しむことができそうですね。

お屠蘇の準備

お屠蘇(とそ)は、新年の朝に健康と長寿を願っていただく薬酒です。

数種類の薬草を日本酒やみりんに漬け込んで作ります。

お屠蘇は伝統的には「屠蘇器(とそき)」と呼ばれる器でいただきます。

お正月事始めに揃えたい。山田平安堂の漆器シリーズ

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、新年を華やかに迎えるためのインテリアや伝統的な器を多数ご用意しております。

一度に全て揃えようとすると大変ですが、毎年少しずつ増やしていくことで、家族の伝統を積み重ねるのも素敵ですね。

さまざまな価格帯のものをご用意しておりますので、どうぞお気軽にご覧くださいませ。

※表示価格は2024年12月11日現在のものです。

おめでたい飾り扇に門松を描いたインテリア

商品名:飾り扇 門松

価格:33,000円(税込)

末広がりで縁起の良い扇型のインテリアに、お正月飾りの門松を描きました。

お客様をお迎えするエントランスやリビングルームなど、限られたスペースにも飾っていただきやすいよう一枚飾りでお作りしております。

漆器ですのでお手入れも簡単で、毎年飾っていただけるインテリアです。

門松と鏡餅を描いたどこからみてもおめでたい飾り扇

商品名:飾り扇 迎春

価格:33,000円(税込)

縁起の良い扇型のインテリアに、お正月飾りの門松と鏡餅を描きました。

毎年お正月飾りをひとつひとつ揃えるのはなかなか大変ですが、こちらのインテリアは一枚で新年の準備が整うのが魅力。

背景には金箔と、繁栄を表す「市松模様」をあしらい、どこからみてもおめでたい一枚に仕上がっております。

家族で重ねる幸せ…伝統的なお重箱

商品名:いちねん重(長角三段重)黒

価格:55,000円(税込)

美しい漆塗の艶が楽しめる、伝統的な三段重です。

丁寧に時間をかけて炊いた黒豆のような、透明感のあるふっくらとした風合いをお楽しみいただけます。

シンプルなデザインですので、ぜひお正月以外にもご家族の行事にお使いいただきたいお重箱です。

洋風おせちにも似合うモダンなお重箱

商品名:二段重 龍華

価格:33,000円(税込)

スタイリッシュな金の刷毛目を描いた二段重です。

モダンな雰囲気ですので、洋風おせちにもよく似合うのではないでしょうか。

こちらのお重箱も、お正月はもちろん、ホームパーティーなどでも一年を通してご愛用いただけるかと存じます。

新年を寿ぐシンプルな屠蘇器

商品名:屠蘇器揃 面取

価格:72,600円(税込)

新年にふさわしく、伝統色で統一したシンプルな屠蘇器揃です。

艶やかな黒と魔除けの意味のある朱、おめでたい金をお楽しみいただけます。

長く使い続けたい屠蘇器としてご愛用いただけましたら幸いです。

人と人の輪をつなぐモダンな屠蘇器

商品名:屠蘇器揃 輪つなぎ

価格:66,000円(税込)

円が重なるようにデザインされた台が魅力の屠蘇器セット。

人と人との円(縁)がどこまでもつながっていきますように…という意味を込めました。

どこかモダンな雰囲気をお楽しみいただける屠蘇器揃です。