1月といえばイベント・行事は?お正月には初詣や書初めを楽しもう【カレンダー付】

1年のはじまりの月、1月。

新しい年には、勉学やお仕事、趣味の習い事などを「今年も頑張ろう」と気持ちを新たにする方も多いのではないでしょうか。

1月はお正月にまつわる伝統行事が多くある月です。

また、成人の日があり、成人式では新成人たちの華やかな着物姿が見られます。

こちらでは、1月に行われる代表的なイベント・行事や、1月に旬を迎える食べ物や植物についてお伝えします。

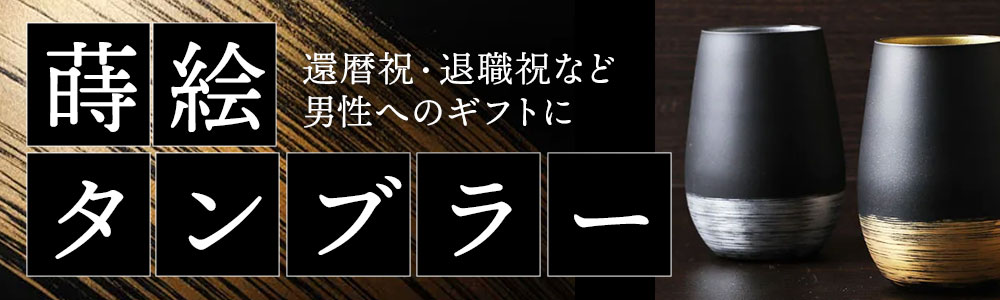

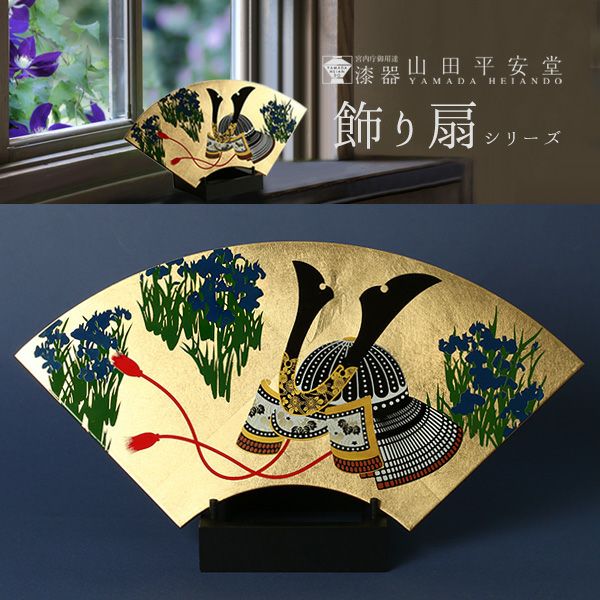

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

1月のイベント・行事

1月は、以下のようなイベント・行事があります。

元日(1月1日)

1年のいちばん始めの日「元日」。

初日の出は、その年の幸運や豊作をもたらす年神様と一緒に現れるとされることから、拝むと縁起が良いと言われています。

元日には家族でおせち料理を食べたり、初詣に出かけたり、ゆっくりと過ごすのが習わしです。

書初め(1月2日)

1月2日は「書初め」の日。

1月2日に書初めをすると「字が上達する」というのを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

書初めでは新年の豊富や、祈願をしたためます。

書道の他にも、お稽古ごとをはじめるのに良い日とされています。

七草がゆ(1月7日)

1月7日「人日の節句」には、1年の健康と長寿を願って七草がゆをいただきます。

七草がゆは、春の七草である「せり・なずな・ごきょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」を入れたおかゆで、早春に芽吹くことから邪気を祓ってくれるいわれがございます。

また、お正月にごちそうを食べすぎて疲れた胃を休めるという意味もあるそうです。

松の内(1月7日まで)

元日から1月7日までを「松の内」と呼び、松の内までの期間がお正月とされています。

昔は松の内までの期間は年神様がいらっしゃるとされており、松の内が終わると門松やしめ縄などのお正月飾りを片付けました。

松の内は一般的には1月7日ですが、地域によっては1月15日までのこともあります。

成人の日(1月第2月曜日)

1月の第2月曜日は、成人の日。

成人の日には各地で成人式が行われ、華やかな振袖やスーツなど晴れ着を着た新成人たちでにぎわいます。

もともとは元服の習わしが由来で、お正月最初の満月の日(1月15日)が成人の日とされていましたが、2000年以降はハッピーマンデー制度により毎年日付が変わる祝日となりました。

2025年の成人の日は1月13日(月・祝)です。

小正月(1月15日)

1月15日は、1月1日の元日から続いてきたお正月を締めくくる日。

1月1日の「大正月(おおしょうがつ)」に対して、1月15日は「小正月(こしょうがつ)」と呼ばれます。

小正月にはその年のお正月飾りを燃やして天に返す「どんど焼き」の行事が行われたり、厄払いのために小豆粥を食べたりする地方もあります。

昔は小正月までが松の内だったため、現代でも松の内を1月7日までとする地域と1月15日までの地域があるようです。

初天神(1月25日)

毎月25日は天神祭りといって、各地の天神様(天満宮)でお祭りが開かれます。

これは天神様である菅原道真が25日に生まれ25日に没したことに由来し、新年の最初の25日は「初天神」として特ににぎわいます。

初天神では学問の神様にちなんで筆供養が行われたり、学業成就のためのお参りが行われたりします。

お正月の風物詩

お正月と言えば、おせち料理や、お年玉、初夢を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんね。

他にも、赤ちゃんが生まれてはじめての「初正月」には、厄除けのために女の子には「羽子板」、男の子には「破魔弓」を贈る風習もございます。

家族でのんびりと過ごすお正月には、福笑いや独楽回しをして遊んでみてはいかがでしょうか。

・お年玉

・おせち料理

・羽子板

・福笑い

・独楽

・初夢

【PICK UP】女の子の初正月に

愛らしいうさぎを描いた羽子板

女の子の初正月に贈る縁起物の羽子板です。

一般的な羽子板に比べてお手入れがしやすく、コンパクトに飾ることができるのが魅力です。

羽子板はお正月だけでなく、雛祭りにはもちろん年中飾りのインテリアとしてもお楽しみいただけます。

1月の食べ物・花

1月と言えばおせち料理。

もともと、お正月には神様が家に訪問していると考えられていたため、お正月には火を使わなくて済むよう「おせち料理」を用意するようになったと言われています。

1月は早春のためあまり花は咲きませんが、下旬になると梅の花も見られるようになります。

1月に旬を迎える食べ物は「春菊」「伊予柑」

1月には以下の食べ物が旬を迎えます。

ブリやタラにはますます脂がのり、身がぷりっとしまった牡蠣が美味しい季節です。

果物ではみかんや伊予柑など、柑橘類が旬。

ビタミンCが豊富に含まれるフルーツを採って、風邪をひかないよう努めましょう。

・ブリ

・タラ

・牡蠣

・春菊

・大根

・伊予柑

・みかん

・いちご など

1月の花は「水仙」「梅」

1月はすらりと伸びた水仙が凛とした花をつける季節。

日本ではあまりイメージがありませんが、中国では昔から縁起の良い花としてお正月に水仙を飾る風習があるそうです。

また下旬になると、梅や椿も花をつけ始めます。

・水仙

・梅

・椿

・葉牡丹 など

1月にまつわる豆知識

ここからは、1月にまつわる豆知識をご紹介します。

1月の和名は「睦月」

1月は、和風月名で「睦月(むつき)」。

和風月名とは、旧暦で用いられていた日本の古い月の呼び方で、季節の行事や風物詩に合わせて名が付けられていました。

「睦月」は、お正月に親族が集まり、新年の宴を開いて睦まじく過ごすことからこの名が付いたとされております。

「むつびづき」や「むつましずき」「むつみづき」とも呼ばれます。

元旦と元日の違いは?

1月1日のことを「元旦(がんたん)」や「元日(がんじつ)」と呼びますが、このふたつの違いをご存じでしょうか。

元旦の「旦」は、太陽が地平線から昇ってくるさまを表し、夜明けや朝という意味があります。

つまり元旦は1月1日の朝のことを指し、元日は1月1日の一日中のことを指します。

今年の元日には、元旦と元日を使い分けてみてもいいかもしれませんね。

1月に使える時候の挨拶

1月は二十四節気でいうところの「小寒(しょうかん)」「大寒(だいかん)」。

小寒は寒さがますます厳しくなるころ、大寒は寒さが最も厳しくなるころのことを言います。

1月7日以降、松の内を過ぎてから1月に贈る挨拶は「寒中見舞い」で、喪中の場合や年賀状が出せなかった場合に贈ります。

日本では手紙のはじまりと終わりに「時候の挨拶」として季節の言葉を使った挨拶文を入れる習慣があります。

こちらでは、1月の時候の挨拶に使える例文をご紹介します。

1月に使えるはじまりの挨拶

・拝啓 寒中お見舞い申し上げます。貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

・寒中お見舞い申し上げます。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

1月に使える結びの挨拶

・小寒の候、ご自愛専一にお過ごしください。

・寒さ厳しき折、どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。

1月におすすめ。山田平安堂の漆器ギフト

1月は新年の喜びに満ち溢れる季節。

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、新年におすすめのインテリアや器を、多数ご用意しております。

大切な方へのギフトにも安心してお選びいただけますよう、熨斗・ラッピングの無料サービスも承っておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。

※表示価格は2024年12月10日現在のものです。

笑福だるまと巳のおめでたいインテリア

商品名:干支置物 巳

価格:7,700円(税込)

福を呼び込む「笑福だるま」と、2025年の干支「巳(へび)」のインテリアです。

愛知県瀬戸市で生まれた瀬戸焼の置物を、漆器の台座にのせてお届けいたします。

新年を寿ぐおめでたいインテリアとして、ご自宅用はもちろん大切な方への贈り物にもおすすめです。

新しい年に使い始めたい干支箸

商品名:干支箸 巳(み)

価格:7,700円(税込)

2025年干支の「巳」をデザインした漆塗りのお箸です。

国産天然木「ヒバ」を用いて、日本の職人が一本ずつ丁寧に仕上げております。

元旦から使い始める新しいお箸としてお求めいただけましたら幸いです。

イヤープレートとしてお楽しみいただける干支丸皿

商品名:丸皿 干支日月 巳(み)

価格:6,050円(税込)

2025年「巳年」限定の干支丸皿です。

太陽や月光を受け、おめでたい松や梅に変化する「巳」を描きました。

2025年のイヤープレートとして、ご挨拶の品にも喜んでいただけるのではないでしょうか。

力強い毛筆で描いた干支盆

商品名:干支角盆 巳(み)

価格:5,500円(税込)

「子孫繁栄」や「未来」などの意味を持つ「巳」の文字を、力強い毛筆のデザインで描いた2025年限定の干支盆です。

内祝いのプレゼントや、年末年始の記念の品としていかがでしょうか。

毎年飾れるおめでたい門松の飾り扇

商品名:飾り扇 門松

価格:33,000円(税込)

おめでたい末広がりの飾り扇に、門松を描いたインテリアです。

松竹梅に扇、麻の葉など、縁起の良いモチーフを散りばめました。

コンパクトでお手入れも簡単なのも魅力です。